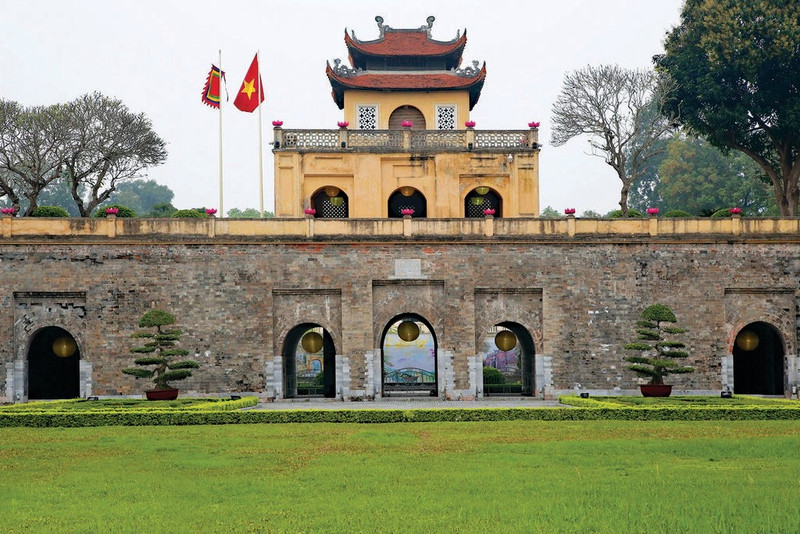

L’Institut d’archéologie, relevant de l’Académie vietnamienne des sciences sociales a récemment organisé un colloque international intitulé “Le site patrimonial de la Cité impériale de Thăng Long – Réalisations et défis après quinze ans de recherches (2011-2025)“.

L’événement visait à dresser le bilan d’une décennie et demie de fouilles et d’études, tout en définissant les orientations stratégiques pour la prochaine phase de conservation et de mise en valeur du patrimoine.

Dans son allocution d’ouverture, le Docteur Dang Xuân Thanh, vice-président de l’Académie, a souligné que pour faire véritablement revivre la Cité impériale et en faire un trésor national, il faut une vision audacieuse, un investissement global et une synergie entre science, technologie et société.

Selon lui, il est temps de passer d’une simple posture d’admiration à une action concrète de “renaissance”, transformant ce patrimoine en une ressource pour le développement économique, culturel et touristique du pays.

Au cours des quinze dernières années, la recherche archéologique a permis d’importantes avancées, éclairant les strates culturelles et la valeur historique de ce centre du pouvoir national depuis plus de treize siècles.

D’après le Docteur Hà Van Cân, directeur de l’Institut d’archéologie, il devient désormais essentiel de diffuser les résultats de la recherche dans la société, de multiplier les publications, de renforcer la coopération internationale et d’intégrer les technologies numériques dans la présentation, l’éducation et la conservation des vestiges.

L’un des résultats les plus marquants concerne la reconstitution de l’architecture palatiale de Thăng Long - véritable âme de l’ancienne capitale, longtemps disparue. À partir de dizaines de milliers d’artefacts, de 53 traces de fondations, de sept vestiges de murs d’enceinte et de six puits découverts sur les sites du 18 rue Hoàng Diêu et de l’Assemblée nationale, les chercheurs ont progressivement reconstitué le visage des palais royaux de la dynastie des Ly (1009-1225).

Particulièrement remarquable, la reconstitution en 3D de l’architecture palatiale de cette époque, fondée sur un système de charpente à đâu cung d’une grande finesse, met en lumière la maîtrise technique et artistique des anciens Vietnamiens. Elle ouvre aussi de nouvelles perspectives de comparaison avec les palais impériaux de Chine, du Japon et de la République de Corée.

Mémoire du passé et source d’inspiration

Entre 2022 et 2023, l’équipe de recherche a achevé la modélisation du Palais Kinh Thiên - centre du pouvoir de la Cité interdite de Thang Long sous la dynastie des Lê antérieurs (1428-1527).

L’édifice, restitué avec ses tuiles vernissées dorées et ses boiseries laquées et dorées, symbolise la majesté et la prospérité du règne, tout en affirmant la place singulière de l’architecture palatiale viet-namienne dans la civilisation d’Asie orientale.

Parallèlement aux études architecturales, les chercheurs ont également décrypté la vie de la cour à travers les objets archéologiques. Les porcelaines de luxe de la dynastie des Ly, d’une qualité comparable à celles des Song en Chine, témoignent du sommet atteint par la céramique vietnamienne dès le XIe siècle.

Les pièces impériales portant les caractères “Quan“ (Autorité impériale) ou “Kinh“ (Loyauté), réservées au roi et à la reine, reflètent avec finesse la vie raffinée et l’autorité de la cour.

De plus, la découverte de porcelaines importées de Chine, du Japon, de République de Corée et d’Asie occidentale confirme le rôle de Thang Long comme centre d’échanges internationaux, carrefour où convergeaient les savoir-faire et les cultures d’Asie. Les recherches sur les fours impériaux de Thang Long révèlent qu’ils furent en activité durant près de six siècles, produisant des porcelaines pour la cour royale.

Parmi les trésors nationaux découverts figurent des porcelaines bleu et blanc décorées de dragons, des bols à glaçure blanche en relief, des vases impériaux et même des canons en bronze - témoins éclatants de l’apogée artistique et du dynamisme des exportations vietnamiennes.

Enfin, le colloque a esquissé les orientations pour l’avenir : la création d’un musée d’archéologie moderne, le développement d’une économie du patrimoine, le renforcement de la formation et du transfert de technologies, ainsi que la numérisation des vestiges grâce aux outils numériques, à la réalité virtuelle et à l’intelligence artificielle.

Les participants ont unanimement souligné que seule une synergie entre science, technologie et société permettra à la Cité impériale de Thang Long de véritablement renaître - non seulement comme mémoire du passé, mais aussi comme source d’inspiration et de développement durable pour le Vietnam de demain.