Adossée au mont Co Tien et reflétée dans la confluence des rivières Luc Nam et Thuong, la pagode Vinh Nghiem (aujourd’hui dans la province de Bac Ninh) n’est pas seulement un temple millénaire, mais aussi un lieu où convergent et rayonnent la sagesse, la vertu et la culture nationale.

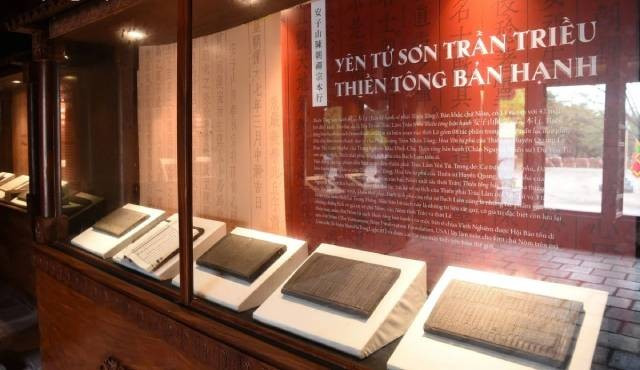

Ce n’est pas un hasard si l’art de la gravure des textes bouddhiques de l’école Truc Lam a été reconnu par l’UNESCO comme patrimoine documentaire dans le cadre du Programme Mémoire du monde pour la région Asie-Pacifique en 2012. Aujourd’hui, les plus de 3 000 xylographies conservées à la pagode constituent véritablement le « code source » du zen Truc Lam, un système de pensée profondément vietnamien et d'une rare singularité dans l’histoire du bouddhisme vietnamien.

En franchissant l’ancien portail aux trois arches, face aux bâtiments sept fois centenaires, en observant les traits gravés sur les planches de bois marquées par le temps, nous ne contemplons pas simplement un patrimoine, nous relisons la sagesse des anciens.

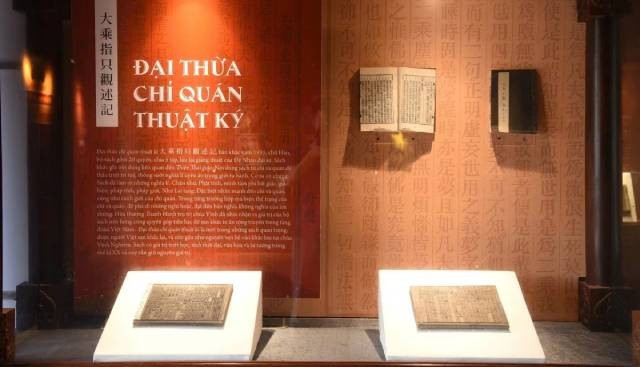

Ces planches, gravées à la main sur du bois de canari ou de jaquier, transmettent non seulement les écritures bouddhiques, mais aussi des trésors de médecine, de morale, de rituels, ainsi que les conceptions anciennes du bonheur et de la guérison. Les caractères Han-Nôm (en caractères sino-vietnamiens) finement gravés donnent vie à ces textes, perpétuant les valeurs vietnamiennes sur bois bien avant l’ère des données numériques.

La famille de Do Xuan Luyen vit à proximité de la pagode depuis plus de 60 ans. Il raconte qu’avant 1975, beaucoup ne reconnaissaient pas encore la valeur de ces planches gravées. Ce n’est que lorsque le vénérable Thich Thien Van est devenu abbé et a réorganisé la pagode que la conservation des xylographies a été systématisée. À travers les vicissitudes de l’histoire, le temple a su préserver son caractère sacré, demeurant un lieu de retour spirituel pour les Vietnamiens.

Do Xuan Luyen se souvient : « Autrefois, lors de la nuit du festival principal, le 14 du 2e mois lunaire, il n’y avait quasiment plus de place pour dormir dans le village, car le sanctuaire était bondé. Les anciens, qui n’avaient pas de moyens de transport, venaient à pied deux ou trois jours à l’avance, munis de boulettes de riz et de sel de sésame, et logeaient chez l’habitant. Ce caractère authentique est toujours préservé. Ce qui distingue Vinh Nghiem, c’est son calme : même en période d’affluence, la sérénité règne, l’ambiance reste empreinte de spiritualité et de respect ».

À la pagode Vinh Nghiem, les planches gravées ne dorment pas dans des vitrines. Elles continuent de vivre à travers la lecture, la traduction et la diffusion. Depuis 2015, la pagode a traduit et réédité avec succès trois ouvrages, dont le précieux recueil « Cư trần lạc đạo » (Vivre dans le monde tout en se réjouissant du Dharma) — joyau du zen Truc Lam. Des éditions bilingues en Nôm — vietnamien et vietnamien — anglais sont en train d’ouvrir une voie pour que le monde comprenne mieux la culture spirituelle profondément vietnamienne.

Le vénérable Thich Thanh Vinh, vice-abbé de la pagode, explique : « La pagode Vinh Nghiem joue deux rôles majeurs : autrefois, c’était un centre d’enseignement du bouddhisme Truc Lam et un lieu de gravure, d’impression et de diffusion des textes. Heureusement, aujourd’hui encore, nous conservons plus de 3 000 planches reconnues par l’UNESCO depuis 2012. Nous adoptons également une méthode de préservation par la traduction. Le conseil divise les xylographies par recueils : ceux qui ont une valeur pratique pour la société contemporaine sont sélectionnés pour être traduits. Depuis 2015, nous avons ainsi traduit trois recueils ayant une grande utilité ».

Ce fonds de plus de 3 000 planches en bois gravées en caractères Han et Nôm a été réalisé entre le XVIIe siècle et le début du XXe siècle. Il comprend des sutras bouddhistes, des textes disciplinaires et des guides de médecine traditionnelle.

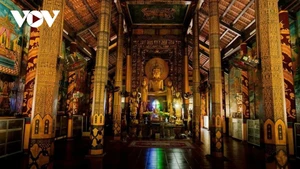

L’espace de la pagode est plus qu’un simple récit silencieux ; c’est une œuvre architecturale ancienne qui incarne l’esprit du bouddhisme des dynasties Ly et Tran. Depuis l’imposante porte aux trois arches jusqu’à la salle de prière, l’autel principal, la tour à encens, le sanctuaire supérieur ou encore le pavillon des cloches à huit toits… La pagode, dont les origines remontent au règne de Ly Thai To (1009–1028), fut agrandie sous le règne de Tran Nhan Tong (1279–1293). Elle a accueilli les trois patriarches de l’école Truc Lam, a été le siège de son Église bouddhique, et le premier centre de formation monastique du Vietnam.

Le son de la cloche au cœur de la forêt, les toits couverts de mousse, les chants liturgiques murmurés, et les mains des villageois qui chaque semaine nettoient soigneusement chaque brique ancienne : autant de gestes vivants qui relient hier à aujourd’hui. Depuis le XIIIe siècle, la pagode n’a jamais sombré dans l’oubli. Car pour les habitants, ce n’est pas seulement un lieu de culte, mais la « maison ancestrale », lieu d’accumulation du mérite pour les générations futures, un sanctuaire pour se retrouver soi-même.

Chu Thi Thuyen, une visiteuse venue de la province de Bac Ninh, confie : « Cette pagode est très ancienne, empreinte de sacré. J’ai visité de nombreux temples, mais celui de Vinh Nghiem est d’une sérénité extraordinaire. Dès qu’on y entre, on ressent une grande paix intérieure. »

Hoang Minh Cuong, de Hanoï, ajoute : « C’est comme un destin, une rencontre inattendue. Depuis que j’ai connu cette pagode, chaque fois que j’y retourne, j’ai l’impression de revenir à une source de tranquillité et de liberté intérieure. Mon esprit s’apaise profondément. C’est là où je souhaite revenir, un temple sacré et majestueux ».

Revenir à Vinh Nghiem, c’est ressentir « l’âme des anciennes pagodes », une sérénité encore vivante aujourd’hui. Des personnes comme Do Xuan Luyen, Nguyen Thi Hien ou la nonne Thich Tam Thien, chacun avec son engagement, contribuent à préserver l’espace, l’esprit et l’identité de Vinh Nghiem.

La nonne Thich Tam Thien explique : « Depuis toujours, les habitants et les moines de la pagode sont unis. Peu importe l’importance des tâches, tout le monde se soutient. Les habitants des villages alentour s’entraident. Les autorités locales, les villageois et le monastère s’emploient à préserver ces héritages. Tous les samedis, nous organisons le nettoyage de la cour du temple. Les anciens sont très soudés, sérieux et méticuleux. Tous participent activement à la conservation de ce patrimoine ».