En mission au « point chaud du Soudan du Sud », les Casques bleus vietnamiens s’efforcent d’apporter la lumière du savoir aux enfants. Mais à Bor, la plupart des habitants ne parlent pas anglais – pourtant langue véhiculaire du pays. Pour la capitaine de police Tran Thi Thu Trang, première femme officier vietnamienne déployée dans la région, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour ces enfants est devenu une préoccupation constante. De là est née une petite classe improvisée, dirigée par « l’institutrice vietnamienne ».

Une classe née de rien

En juin 2024, le détachement n°4 du ministère vietnamien de la Sécurité publique, auquel appartenait la capitaine Tran Thi Thu Trang, est arrivé à Bor, en pleine saison des pluies. Les routes en terre étaient transformées en bourbiers impraticables. Meurtres, enlèvements de femmes et d’enfants, vols de bétail continuaient de se produire, entraînant des vagues de déplacés, de la famine et des maladies.

La capitaine Trang se souvient :

« Ce jour-là, un groupe d’une ethnie est venu jusqu’au camp de réfugiés pour kidnapper des enfants. Malgré la pluie battante, nous avons couru au camp pour nous renseigner. Les petits, couchés dans la boue, jouaient innocemment. Le chef du camp nous a expliqué que la plupart n’avaient jamais mis les pieds à l’école. Ils manquaient de tout : d’éducation, de nourriture, même de vêtements. »

Ces paroles l’ont profondément marquée. « Si ces enfants ne vont pas à l’école, alors il faut que quelqu’un leur enseigne », pensa-t-elle. Elle convainquit quelques collègues internationaux du bureau de police local de créer une classe. Le petit groupe comptait quatre enseignants : une adjointe sri-lankaise, un chef d’équipe bosniaque, un collègue russe et la capitaine Trang. Avec l’aide du chef du camp, qui regroupa les enfants et trouva un lieu d’accueil, le premier cours eut lieu en décembre 2024.

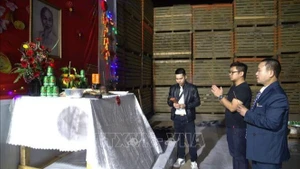

« Cette première séance, je ne l’oublierai jamais, raconte-t-elle. Le chef du camp nous a menés jusqu’à une cabane et a dit : « Voilà la classe. » Je m’étais préparée psychologiquement, mais je n’imaginais pas devoir enseigner dans un abri précaire, sombre, sans électricité, sans tableau, avec seulement une table branlante et quelques chaises bancales. Les enfants, maigres et intimidés, nous observaient avec curiosité. À ce moment-là, j’ai compris qu’il faudrait tout recommencer à zéro. »

Les enseignants avaient apporté du pain et des bonbons pour briser la glace. Mais en un instant, les friandises disparurent sous les mains impatientes des enfants. Ces derniers ne parlaient que leur langue tribale. Il fallut un interprète connaissant à la fois l’anglais et l’idiome local pour établir les règles de la classe.

Dans ce cadre particulier, chaque présence d’enfant était déjà une victoire. Beaucoup arrivaient les mains vides, leurs familles n’ayant pas les moyens d’acheter cahiers et stylos. Les enseignants se cotisèrent pour acheter du matériel scolaire et un tableau. Rester posée une question lancinante : Que leur enseigner, et comment ?

Les enfants, confinés dans des tentes insalubres entourées d’eau stagnante et de nuées de moustiques, n’avaient jamais vu grand-chose du monde extérieur. Pour les éveiller, la capitaine Trang choisit d’enseigner par thèmes, avec des images et documents en couleur qu’elle préparait minutieusement à chaque séance.

« Quand nous avons abordé le thème des moyens de transport, les enfants ont découvert pour la première fois des avions, des voitures, des trains ou des bateaux modernes. Ils ont aussi appris l’existence des feux tricolores, et la signification de chaque couleur. Ici, il n’y a pas de feux de circulation, seulement des routes en terre et, aux carrefours, des ronds-points improvisés faits de vieux pneus. »

Au début, les cahiers distribués disparaissaient dès le lendemain. Les enfants vivaient dans des tentes surpeuplées, sans espace pour étudier. Parfois les cahiers étaient déchirés, trempés ou tachés de boue. Finalement, l’enseignante décida de les collecter après chaque séance et de les redistribuer le lendemain.

Le reste de la semaine, la capitaine Trang était absorbée par son rôle d’officier d’information. Le samedi, jour de repos, elle se transformait en « institutrice » du camp. Elle préparait chaque cours jusque dans les moindres détails : contenu, impressions en couleur, tableau, stylos, bouteilles d’eau, pain et bonbons pour encourager les enfants. Tout était chargé dans une voiture et transporté au camp. Parfois, la classe se tenait dans une pièce prêtée, parfois à même le sol, sous les arbres.

Après chaque leçon, sa voix se brisait de fatigue. Lors d’un congé au Vietnam, elle acheta même un micro sans fil pour continuer à enseigner. Maintenir la classe pendant neuf mois relevait d’un effort constant. Mais peu à peu, les choses changèrent : le vocabulaire anglais des enfants s’enrichissait, leur discipline s’améliorait. Une trentaine d’élèves, âgés de 10 à 13 ans, fréquentaient régulièrement la classe. Ils arrivaient à l’heure, saluaient les enseignants, faisaient l’appel, s’excusaient lorsqu’ils commettaient une erreur et disaient merci. Des gestes simples en apparence, mais d’immenses progrès ici.

Faire naître des rêves

Parmi les élèves, la petite Nyakuol Deng Lual, 12 ans, timide et silencieuse, n’osait jamais lever la main. Son visage doux n’affichait aucun sourire. Dans une classe composée de 20 garçons pour seulement 10 filles, sa présence était déjà une victoire. Au Soudan du Sud, les filles ne sont guère encouragées à étudier : elles doivent ramasser du bois, porter de l’eau, garder leurs frères et sœurs, parfois même laver la vaisselle sur les rives du Nil.

Il fallut de nombreux efforts à la capitaine Trang pour convaincre certaines d’entre elles de venir. « Chaque fois qu’elles étaient présentes, les garçons applaudissaient. Je devais à la fois encourager les filles à s’exprimer ou à chanter, et inciter les garçons à les respecter. Je voulais que cette classe soit un espace d’égalité de genre », confie-t-elle.

Toujours soutenue par ses collègues internationaux, elle recevait aussi l’aide du lieutenant-colonel Hoang Trong Hoa, membre du même détachement. Bien qu’accaparé par des patrouilles incessantes, il consacrait ses rares moments libres du week-end à venir seconder sa compatriote.

Les enfants attendaient plus qu’un cours : ils espéraient du pain, de l’eau potable, mais aussi les histoires de la capitaine qui les transportaient hors du camp. En apprenant les couleurs, ils découvraient que le bleu du drapeau des Nations unies symbolisait la paix. Ils comprenaient qu’un avenir heureux dépendait de leur refus, une fois adultes, de rejoindre les groupes armés.

À travers les cartes géographiques, ils réalisaient qu’au-delà du camp existait la ville de Bor, puis l’État de Jonglei, la capitale Juba, le Soudan du Sud, puis l’Afrique et enfin le vaste monde, avec ses océans. Ces récits allumaient dans leurs esprits l’envie de voyager, de voir de leurs propres yeux ce dont parlait leur maîtresse.

La classe accueillait même Nyok, un adulte de 32 ans, devenu élève assidu. Fier d’être nommé « chef de classe », il aidait les plus jeunes à faire leurs devoirs et rappelait la discipline.

Une mission et des sacrifices

Les histoires entendues en classe, les enfants les rapportaient à leurs familles. Bientôt, la petite école improvisée acquit une notoriété inattendue. Elle fut même régulièrement mentionnée dans les bulletins de la police de l’ONU.

Voilà maintenant quatorze mois que la capitaine Trang est loin de son pays, accomplissant sa mission internationale. À Hanoï, ses deux enfants ont fait leur rentrée : l’aîné en classe de 3e primaire, le cadet en 1re. Son mari, également policier, est accaparé par son service. Les grands-parents maternels prennent soin des enfants.

La capitaine a transformé la nostalgie de sa famille en énergie et optimisme, pour tenir bon dans cette région difficile et maintenir sa classe. Dans la cabane sombre et délabrée du camp de Bor, sa voix d’enseignante continue de résonner, porteuse d’un seul vœu : qu’un jour, ces enfants puissent aller à l’école comme les siens, libres et insouciants.

![[Photos] Réveillon du Nouvel An à bord du « Train du Bonheur » : un voyage de partage et de retrouvailles](https://fr-cdn.nhandan.vn/images/6fc9a91d62b03efcc5b1d8a44d9ed4978ed0fbd57b21b3cc689da517ed6e1e85501b3e29222a2b120918f9e95d97885f43009815eb39ef8c6c006b30c1dafbbf/tau-1.jpg.webp)